広大な宇宙には多くの謎が散りばめられています。その中でも、遥か彼方から届く光に描かれた不思議な模様、まるで木々が密集した森のようなものがあります。この現象は「ライマンαの森」として知られています。この記事では、ライマンαの森が一体何であるのか、どのように観測されるのか、そして宇宙研究においてどのような重要な役割を果たしているのかについて、詳しくご紹介します。ライマンαの森が織り成す宇宙の深遠な物語を通して、その魅力と重要性を深く解説していきます。

- ライマンαの森とは?基本的な定義と特徴

- どのように観測するのか?観測の目と道具

- 宇宙論を解き明かす鍵?ライマンαの森の役割

- 森を構成する雲たち:中性水素雲の素顔

- 最新の発見:初期宇宙への新たな窓

- スペクトルが語る宇宙:吸収線の秘密

- ライマンαの森が照らす宇宙の深淵

ライマンαの森とは?基本的な定義と特徴

ライマンα線の基礎:水素原子からの光

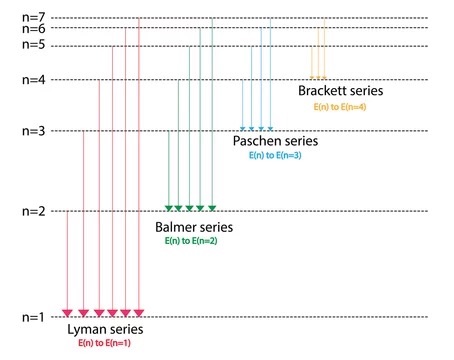

宇宙で最も abundant な元素である水素原子は、その電子がエネルギーレベル間を遷移する際に、特定の波長の光を放出したり吸収したりします。中でも、電子が基底状態(最もエネルギーの低い状態)と最初の励起状態(次にエネルギーの高い状態)の間を遷移する際に放出または吸収される光は、「ライマンα線」と呼ばれ、その波長は1216オングストロームという紫外線領域にあります。このライマンα線は、宇宙に存在する水素の基本的なスペクトル線であり、ライマンαの森を理解する上で最も重要な鍵となります。

ライマンα線()は、水素原子の電子が基底状態()から第一励起状態()へ遷移する際に放出または吸収される光子の波長です。この遷移はボーアのエネルギー準位式によって記述されます。

ライマンα線の波長は、

を用いて求めると、

となります。この波長の光が中性水素によって吸収されることで、クエーサーのスペクトルに吸収線が現れます。

宇宙に広がる吸収の影:ライマンαの森の出現

遥か遠くに存在するクエーサーや銀河といった非常に明るい天体からの光が、長い宇宙の旅を経て地球に届くまでの間、銀河と銀河の間(銀河間空間)に漂う中性水素ガス(原子の状態の水素)の雲(HI領域)を通過することがあります。この時、水素原子は特定のエネルギーを持つ光子、すなわちライマンα線の波長を持つ光子を吸収します。

宇宙は膨張しているため、これらの水素ガス雲は地球からの距離に応じて異なる速度で遠ざかっており、それぞれ異なる赤方偏移(光の波長が伸びて見える現象)を持っています。その結果、本来同じ1216オングストロームの波長で吸収が起こるはずの光が、地球上で観測される際には、それぞれの水素雲の赤方偏移に応じて異なる波長にずれて見えるのです。この現象が、クエーサーなどの天体のスペクトル中に、多数の吸収線がまるで森林のように密集して現れる「ライマンαの森」を作り出します。

クエーサーから発せられたライマンα光子は、途中にある複数の水素ガス雲によって吸収され、それぞれの雲が自身の赤方偏移()に応じた波長で吸収線を作ります。

吸収される波長 は、宇宙の膨張による赤方偏移 を考慮すると、

となります。

各ガス雲の異なる赤方偏移 に対応して、多くの吸収線が連続的に並ぶことで「ライマンαの森」と呼ばれるパターンが形成されます。

無数の線が織りなす森:その特徴的なスペクトル

ライマンαの森のスペクトルには、無数の吸収線が観測されます。これらの吸収線の数、強度、そして幅は、光が通過する水素雲の密度、温度、そして速度といった物理的な性質によって大きく変化します。例えば、水素雲の中性水素の密度が高いほど、より多くの光が吸収されるため、吸収線はより強く、より深く見えます。また、水素雲の温度が高いほど、原子の運動が活発になり、吸収線の幅が広がる傾向があります。このように、ライマンαの森のスペクトルは、あたかも宇宙の指紋のように、光が旅してきた経路にある水素ガスの情報を詳細に記録していると言えるでしょう。

なぜ重要なのか?宇宙論におけるライマンαの森の立ち位置

ライマンαの森は、宇宙論において銀河間物質(Intergalactic Medium, IGM)を研究するための、ほぼ唯一の直接的な観測手段として非常に重要な役割を担っています。宇宙の大規模構造の進化、宇宙の再電離という重要な宇宙史の転換期、さらには宇宙の質量の大部分を占める暗黒物質の性質など、宇宙論における根源的な謎を解き明かす上で、ライマンαの森はかけがえのない情報を提供してくれるのです。その研究は、宇宙の歴史を紐解き、宇宙を支配する物理法則に関する新たな知見をもたらす可能性を秘めています。

どのように観測するのか?観測の目と道具

遠くの光を捉える目:高赤方偏移クエーサーの利用

ライマンα線の吸収を観測するためには、光源となる天体が私たちから十分に遠く離れており、その光が宇宙の膨張によって大きく赤方偏移している必要があります。高赤方偏移を持つクエーサーは、非常に明るく、宇宙の果てに近い場所に存在するため、ライマンαの森を観測する上で理想的な光源となります。クエーサーから放たれた光が地球に届くまでの間に、無数の水素雲を通過し、それぞれの雲でライマンα線の波長が吸収されることで、私たちは地球からその吸収線のパターンを観測することができるのです。遠方の明るいクエーサーは、まるで宇宙の奥深くを照らす灯台のように、その光を通して私たちは過去の宇宙の情報を読み取ることができるのです。

宇宙を見るための望遠鏡:地上と宇宙の観測装置

ライマンαの森の観測には、非常に高い分光分解能を持つ大型の望遠鏡が必要とされます。地上望遠鏡(例えば、日本のすばる望遠鏡など)や宇宙望遠鏡(例えば、ハッブル宇宙望遠鏡やジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡など)が、それぞれ異なる波長帯で観測を行い、ライマンαの森の研究に大きく貢献しています。特に宇宙望遠鏡は、地球の大気による光の吸収を受けないため、紫外線の波長域にあるライマンα線を直接観測できるという大きな利点を持っています。地上と宇宙の望遠鏡は、それぞれの特性を活かし、協力してライマンαの森の多角的な観測を行い、宇宙の理解を深めているのです。

観測データから森を探る:スペクトルの解析

望遠鏡で取得したクエーサーの光のスペクトルデータから、ライマンα線の吸収線を特定し、その波長、強度、形状などを精密に測定する過程が、ライマンαの森の研究における重要なステップです。吸収線の波長を測定し、そのずれ(赤方偏移)を計算することで、その吸収を引き起こした水素雲までの距離を推定することができます。さらに、多数の吸収線の統計的な性質を分析することで、宇宙全体の中性水素ガスの分布や進化に関する貴重な情報を引き出すことができるのです。クエーサーのスペクトルは、宇宙の歴史が刻まれたタイムカプセルのようなものであり、その中にあるライマンαの森を注意深く読み解くことで、私たちは過去の宇宙の姿を垣間見ることができるのです。

宇宙論を解き明かす鍵?ライマンαの森の役割

宇宙の大規模構造:銀河の分布を映し出す森

ライマンαの森の吸収線の分布は、宇宙における銀河や銀河団といった大規模な構造の分布と密接な関係があることがわかっています。水素ガス雲は、重力によって集まった暗黒物質の巨大な塊(ハロー)の中に存在すると考えられており、ライマンαの森を観測することで、宇宙の骨格構造とも言えるコズミックウェブの様子を探ることができるのです。

ガス雲の密度ゆらぎ は、宇宙の物質分布と関連しており、

によって表されます。ここで は位置 における密度、 は平均密度です。

ライマンαの森は、宇宙に広がる巨大な構造物の影のようなものであり、その分布を詳しく調べることで、宇宙の進化における重力の役割や、物質がどのように集まって銀河や銀河団を形成していったのかという過程を理解する上で重要な手がかりとなります。

宇宙再電離の時代:初期宇宙の謎に迫る

宇宙が誕生してからしばらくの間、宇宙は中性水素で満たされていましたが、最初に誕生した星や銀河から放出された強力な紫外線によって、徐々に水素原子が電離(電子が原子核から離れる現象)していったと考えられています。この宇宙全体が中性から電離した状態へと変化していった時代は「宇宙再電離」と呼ばれ、宇宙史における重要な転換期の一つです。ライマンαの森の観測は、この宇宙再電離の時期や、それがどのように進行していったのかを研究するための非常に強力な手段となります。観測されるクエーサーの赤方偏移が大きくなるにつれて、ライマンαの森の吸収線の密度が増加し、ある特定の赤方偏移を超えると、光がほとんど透過しなくなる「ガン・ピーターソンの谷」と呼ばれる特徴的な現象が現れます。この谷の出現は、初期の宇宙がまだ十分に電離していなかったことを示唆しており、ライマンαの森は、初期宇宙の暗闇に光が灯り始めた瞬間を記録した貴重な化石のようなものと言えるでしょう。

暗黒物質との関係:見えない宇宙を探る

宇宙全体の質量の大部分を占めると考えられている暗黒物質は、通常の光とは相互作用しないため、直接観測することはできません。しかし、暗黒物質は重力を通して宇宙の構造形成に重要な役割を果たしており、その影響はライマンαの森にも現れます。ライマンαの森の吸収線の統計的な性質は、暗黒物質の性質(例えば、暗黒物質粒子の質量など)に依存するため、ライマンαの森を詳細に観測し、その統計的な性質を分析することで、暗黒物質の謎に迫る研究が精力的に行われています。ライマンαの森は、重力の影響を通して暗黒物質の存在を間接的に示唆する、まるで目に見えない宇宙を探るための探知機のような役割を果たしているのです。

森を構成する雲たち:中性水素雲の素顔

広大な宇宙に漂う雲:その分布と構造

ライマンαの森の無数の吸収線は、銀河と銀河の間の広大な空間に漂う、数えきれないほど多くの中性水素ガスの雲(吸収体)によって作られています。これらの水素雲は、宇宙の大規模構造、すなわち銀河や銀河団が網の目のように連なった構造(コズミックウェブ)に沿って分布していると考えられており、フィラメント状やシート状といった特徴的な形状を持つことがシミュレーションなどから示唆されています。また、個々の雲の大きさや質量にも様々なものがあり、小さいものでは数十キロパーセク、大きいものでは数百キロパーセクに及ぶものまで存在すると考えられています。ライマンαの森を構成する水素雲は、宇宙の広大な空間に点在する、まるで宇宙の霧のような存在であり、その分布は宇宙全体の物質の分布を反映していると言えるでしょう。

密度と温度:雲の物理的性質

ライマンαの森のスペクトルに現れる吸収線の強度や幅を精密に分析することで、それぞれの水素雲の中性水素の密度や温度といった物理的な性質を推定することができます。一般的に、吸収線がより強く、より深いほど、その水素雲の中性水素の密度が高いことを示唆しています。一方、吸収線の幅が広いほど、水素雲内の原子の運動が激しく、温度が高い傾向があると考えられています。これらの水素雲の密度や温度は、宇宙の進化とともに変化していくことが観測や理論研究から示されています。ライマンαの森の観測は、宇宙空間に存在する非常に希薄な水素ガスの物理的な状態を知るための貴重な情報源であり、宇宙の熱史や、宇宙初期における元素合成に関する理解を深める上で重要な役割を果たしています。

進化する雲:宇宙の歴史とともに

初期の宇宙に存在した水素雲は、現在の宇宙に見られる水素雲とは、その性質が異なっている可能性が高いと考えられています。宇宙再電離の強烈な紫外線や、銀河から吹き出すガス(アウトフロー)などの様々な要因によって、水素雲の密度、温度、そして組成などが宇宙の歴史とともに変化してきたと考えられています。異なる赤方偏移を持つライマンαの森を観測することで、私たちは宇宙の過去から現在にかけて、水素雲がどのように進化してきたのか、その様子を追跡することができるのです。ライマンαの森は、宇宙の歴史を映し出す鏡のようなものであり、その変化を注意深く読み解くことで、宇宙がどのように進化してきたのか、そして将来どのように変化していくのかを予測するための重要な手がかりを与えてくれます。

最新の発見:初期宇宙への新たな窓

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による観測:新たな発見

近年、宇宙観測の分野において画期的な進展がありました。それは、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)の運用開始です。JWSTの持つ驚異的な感度と高い分解能は、これまで観測が困難であった初期宇宙のライマンαの森の研究に、まさに新たな時代をもたらしています。JWSTによる観測によって、これまでほとんど見ることができなかった宇宙誕生から間もない頃の銀河や、それらの銀河が放出するライマンα線の特徴などが次々と明らかになりつつあります。JWSTは、これまで謎に包まれていた初期宇宙の光を捉え、ライマンαの森を通して、宇宙の夜明けにおける銀河の形成や、宇宙が中性から電離状態へと変化していった再電離の過程に、これまで想像もできなかったような新たな光を当てています。

初期銀河との関連性:宇宙の夜明けを探る

初期宇宙において、ライマンα線を強く放出する銀河(Lyman-alpha Emitters, LAE)の観測と、ライマンαの森の吸収線との間には、深い関連性があることが示唆されています。初期の銀河が、宇宙再電離という大変重要なイベントにどのように貢献したのか、ライマンαの森の観測から得られる様々な情報を基に、その謎を解き明かすための研究が活発に進められています。初期銀河とライマンαの森は、宇宙の初期において光と物質がどのように相互作用してきたのかを示す、深く結びついた現象であり、両者を同時に研究することで、宇宙の夜明けの全体像をより鮮明に描き出すことができると期待されています。

今後の研究の展望:さらなる謎の解明へ

今後のライマンαの森の研究は、宇宙論に残された多くの未解決問題、例えば宇宙の膨張を加速させていると考えられている暗黒エネルギーの性質や、宇宙誕生直後のインフレーションと呼ばれる急激な膨張の後の宇宙がどのように進化してきたのかといった謎の解明に、大きく貢献することが期待されています。今後、さらに高性能な観測装置の開発や、より洗練されたデータ解析手法の登場によって、ライマンαの森から得られる情報はますます豊富になり、私たちの宇宙に対する理解はより一層深まっていくことでしょう。ライマンαの森の研究は、常に新しい発見と驚きに満ちており、未来の宇宙論研究においても、その中心的な役割は揺るぎないものと考えられます。

スペクトルが語る宇宙:吸収線の秘密

無数の吸収線:その数、強さ、赤方偏移

ライマンαの森のスペクトルには、文字通り無数の吸収線が存在しており、その数、強さ、そして赤方偏移は、観測するクエーサーの方向によってそれぞれ異なります。一般的に、地球に近い(低赤方偏移の)クエーサーのスペクトルよりも、遠い(高赤方偏移の)クエーサーのスペクトルにおいて、吸収線の数はより多くなる傾向があります。吸収線の強さは、光が通過する水素雲の中性水素の量に直接比例するため、吸収線が濃く見えるほど、その水素雲にはより多くの水素が存在していると考えられます。そして、吸収線の赤方偏移は、その水素雲が地球からどれだけ遠くにあるのか、そして宇宙がどれくらいの速度で膨張しているのかを反映しているのです。ライマンαの森のスペクトルは、宇宙の様々な場所に存在する水素雲の性質を、まるで樹木の年輪のように、その光の旅の記録として刻んでいると言えるでしょう。

宇宙の膨張を測る:赤方偏移の重要性

ライマンαの森の吸収線の赤方偏移を精密に測定することで、宇宙の膨張速度や、天体までの宇宙論的な距離を正確に推定することができます。異なる赤方偏移を持つ多数の吸収線を観測することで、宇宙の膨張率が過去から現在にかけてどのように変化してきたのか、その歴史を詳細に調べることが可能になります。ライマンαの森は、宇宙の膨張という宇宙の基本的な性質を理解するための非常に重要な物差しであり、宇宙論の様々なパラメータをより正確に決定するために欠かせないツールとなっています。

元素の痕跡を探る:重元素吸収線の発見

ライマンα線の吸収線に加えて、より密度が高い水素雲の中では、炭素、酸素、ケイ素といった、水素よりも重い元素(重元素)による吸収線も観測されることがあります。これらの重元素吸収線を詳細に分析することで、初期宇宙における星の形成と進化、そしてそれによって宇宙に重元素がどのように供給されていったのかという元素合成の過程や、銀河から周囲の宇宙空間へとガスが放出される現象(銀河アウトフロー)の様子などを研究することができます。ライマンαの森の中に隠された重元素の痕跡は、初期宇宙における星形成活動や銀河進化の歴史を物語る、まさに宇宙からの貴重なメッセージと言えるでしょう。

ライマンαの森が照らす宇宙の深淵

本記事では、宇宙に浮かぶ神秘的な森、「ライマンαの森」の基本的な定義、観測方法、そして宇宙論におけるその重要な役割について詳しく解説してまいりました。ライマンαの森は、遥か遠い宇宙から届く光の中に刻まれた、宇宙の進化や構造、そして見えない暗黒物質の存在までをも示唆する、まさに宇宙からのメッセージです。その研究は、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のような最新の観測装置の登場により、新たな発見が相次いでおり、今後も宇宙の謎を解き明かす上で、ますます重要な役割を果たすことが期待されます。

宇宙への興味は尽きることがありません。ライマンαの森の研究をはじめ、宇宙の深淵を探るための挑戦はこれからも続いていきます。皆様もぜひ、今後の宇宙研究の進展に注目し、私たち人類が宇宙の真理にどのように迫っていくのか、その壮大な物語を見守っていただければ幸いです。